快適な暮らしや安心できる住環境を整えるうえで、防犯性や利便性を高めるアイテムとして電動シャッターが注目されています。新築住宅への導入が一般的と思われがちですが、実は後付けも可能で、多くの家庭で取り入れられています。

しかし、設置には費用や注意点が伴うため、慎重な検討が欠かせません。本記事では、電動シャッターを後付けする際のメリットやデメリット、費用相場、設置の際のポイントをわかりやすく解説します。購入を検討している方に役立つ情報をまとめました。

目次

電動シャッターは後付けできる?

新築の際に導入されることが多い電動シャッターですが、後から設置することも可能です。窓やガレージの状況に応じて施工方法は異なり、それぞれに適した対処が必要となります。

雨戸や手動シャッターが付いてない場合

現在何も取り付けられていない窓には、電動シャッターを比較的スムーズに後付けできます。建物の外側に十分なスペースがあれば、シャッター本体とモーターを設置するだけで済むため、工期も短めで済みます。構造がシンプルな分、余分な工事費が発生せず、撤去や壁の補修など追加の作業も不要です。

シャッターを支えるための下地や配線経路を確保できれば、既存の住宅でも設置は問題なく行えます。コスト面や手間の少なさから、電動シャッターの後付けを検討する際には、もっとも取り掛かりやすいパターンです。

窓に雨戸が付いている場合

既に雨戸が取り付けられている窓に電動シャッターを設置する場合は、まず雨戸とその収納スペースである戸袋を撤去する必要があります。この作業に加えて、撤去後の壁面に補修を施さなければならないことも多く、工事内容は複雑になりがちです。

さらに、古い戸袋のサイズによっては、電動シャッターの取り付けスペースを確保するために外壁の一部を改修する場合もあります。撤去から設置までを一貫して行える施工業者を選ぶことで、仕上がりや安全面にも配慮できます。

後付け可能ではあるものの、施工の難易度と費用は上がるため、事前にしっかりと見積もりを取り、納得した上で進めることが大切です。

ガレージの場合

ガレージへの電動シャッターの後付けも広く行われています。車の出し入れに利便性が求められるため、ボタン一つで操作できる電動タイプが人気です。シャッターには一般的に巻き上げ方式とオーバースライダー方式の二種類があり、ガレージの構造やスペースに応じて適したタイプを選べます。

設置がしやすくコンパクトな構造の巻き上げ方式は多くの方に選ばれ、天井に沿って板が収納されるオーバースライダー方式は外観がすっきりするのが特長です。どちらも後付けに対応していますが、ガレージの高さや奥行き、電源の有無など事前の確認が必要です。快適に車を出し入れできるよう、設置環境に合った選択を心がけてください。

電動シャッターを後付けするメリット

電動シャッターを後付けすると、生活の快適さと安心感の両方を得られます。防犯対策としてだけでなく、操作性や音の静かさなど、日々の使いやすさにも大きな違いが生まれます。

静かに開閉できる

電動シャッターの大きなメリットのひとつが、開閉の際の音の静かさです。モーター駆動によってスムーズに動作するため、金属音やガタつきが少なく、早朝や深夜でも周囲への配慮を気にせず使用できます。

手動タイプでは、開閉のたびにスプリング音や金属同士のぶつかる音が発生しやすく、気になる声も少なくありません。とくに住宅密集地や集合住宅であれば、音の問題は生活のストレスにもつながります。その点、電動シャッターなら動作音が抑えられているため、静かな環境を維持しやすくなります。

防犯性に優れている

空き巣被害を防ぐうえで、電動シャッターは効果的な対策のひとつとされています。電動式のものは外側から強引にこじ開けることが難しく、操作も基本的に室内やリモコンからしかできません。強固な構造とモーターによるロック機能により、無理に開けることは難しく、短時間での侵入はできません。

侵入に時間がかかると犯行をあきらめる傾向があるため、そういった意味でも抑止力としての効果が期待できます。空き巣は侵入のしやすさを重視するため、電動シャッターが設置されている住宅は対象から外されやすい実態もあります。

簡単に開閉できる

操作の手軽さも電動シャッターの魅力です。ボタンひとつで開閉できる仕様が一般的で、体力に自信のない方でも問題なく使えます。高齢者や手動での開け閉めが負担になっていた方にとって、格段に扱いやすくなるのが大きなメリットです。

最近では、スマートフォンやタイマー機能と連動した製品も増えており、決まった時間に自動で開け閉めすることもできます。仕事や外出が多くても、操作忘れを防げる仕組みが整っています。毎日の小さな手間が減ることで、暮らしに余裕が生まれます。

電動シャッターを後付けするデメリット

電動シャッターは多くのメリットを持っていますが、後付けする際にはデメリットも理解しておくことが大切です。電気を使う構造上の弱点や、設置費用の高さにも注意が必要です。

停電したら使えない

電動シャッターはモーター駆動のため、電力供給がなければ動作しません。停電が起こるとボタン操作では開閉できなくなり、外出や帰宅のタイミングに影響を及ぼすことがあります。中には手動操作が可能な製品もありますが、全てのモデルが対応しているわけではなく、事前の確認を怠ると困る場面も生じるでしょう。

災害や緊急の事態を考慮するなら、停電の際の対応方法が明確に示されている製品を選ぶことが大切です。万が一開閉できず閉じ込められるリスクを避けるためにも、緊急の際の対処法や代替手段がきちんと確保されているかを事前にチェックしておきましょう。

故障するリスクがある

モーターやリモコンなどの電子部品を使う電動シャッターには、常に故障のリスクが伴います。構造が複雑になるほど、経年劣化や不具合の原因となる部品が増え、突然動かなくなることもあります。

操作が効かない、異音がする、途中で止まってしまうなどのトラブルが起きた場合、専門の修理業者に対応を依頼しなければならず、すぐに元通りに使えるとは限りません。保証期間内であれば無償で修理対応されるケースもありますが、それを過ぎると費用がかさむ恐れもあります。

電動シャッターの故障についてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

設置費用が高い

電動シャッターの設置には、それなりの費用がかかります。製品本体の価格だけでなく、搬入費や設置工事費、電気配線工事なども発生するため、手動タイプと比べて総額が高くなる傾向があります。

取り付ける場所やシャッターのサイズ、素材、操作方法の違いによっても価格帯は幅広く、想定以上の予算が必要になることも珍しくありません。さらに、既存の建物に後付けする場合は、外壁の補修や不要な部材の撤去費が追加されるケースもあります。

電動シャッターを後付けする際の費用相場

後付けの電動シャッターを検討する際、多くの人が気になるのが設置費用です。取り付け場所や製品の種類によって金額に差が出るため、事前に相場を把握しておくことが大切です。

窓に電動シャッターを後付けする価格

窓への電動シャッター設置にかかる費用は、1か所あたりおおよそ35万円前後が目安です。これは本体価格に加え、搬入・設置・配線などの工事費を含めた総額となります。窓が大きい場合や、複数枚を連動させる構造では必要な部材が増え、その分費用も上がる傾向です。

さらに、シャッターの素材によっても価格は異なります。アルミ製は比較的リーズナブルですが、防音性や遮熱性を重視する場合は、スチール製や高性能モデルを選ぶ必要があります。デザイン性を重視して木製タイプを選ぶ場合もコストがかさむため、希望する性能や見た目に合わせた検討が必要です。

ガレージに電動シャッターを後付けする価格

ガレージに電動シャッターを設置する場合、費用は窓より高額になり、1台用で約100万円、2台用ではおよそ160万円が相場となります。これはシャッターのサイズが大きく、構造が複雑なためです。

設置方式によって価格は変動し、最も一般的な「巻き上げ方式」は比較的費用を抑えやすい一方、天井に沿ってスライドする「オーバースライダー方式」はスッキリとした見た目が魅力ですが、価格は高めとなります。

また、設置場所にコンセントがない場合は電気配線の追加工事が必要になり、これもコスト増につながります。素材や動作方式によって選択肢も多彩なため、費用とのバランスを見極めて検討することが大切です。

電動シャッターの種類別の後付け価格についてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

電動シャッターを後付けする際の5つの注意点

後付けの電動シャッターは利便性が高い一方で、安全性や施工条件に関して注意すべき点もあります。安心して使い続けるためには、設置前にこれらのポイントを押さえておくことが必要です。

1.障害物センサーを取り付ける

電動シャッターは、ボタン操作ひとつで動く便利な製品ですが、同時に周囲の安全を確保する配慮も欠かせません。特に小さな子どもやペットがいる家庭では、シャッターが動作中に下に入り込んでしまうリスクがあります。このような事故を防ぐために欠かせないのが、障害物センサーの設置です。

シャッターの開閉範囲に何かがあると自動的に動作を停止してくれるため、不意の接触や挟み込みを防止できます。安全機能のないシャッターを選んでしまうと、思わぬトラブルにつながるおそれがあります。施工の際にセンサーの有無を確認し、必要であれば後付けで対応してもらえるか業者に相談しておきましょう。

2.火災報知器を設置する

電気を使って動作する電動シャッターは、使用中にトラブルが起きた際、火災のリスクを完全に排除できるわけではありません。機器の故障や配線トラブルが発火につながるケースも考えられるため、万が一に備えて火災報知器の設置をおすすめします。

家庭用の一般的な火災報知器で十分ですが、設置位置は電動シャッター近くが理想的です。天井や壁に取り付けられるタイプを選べば、設置も簡単に行えます。家電量販店やホームセンターで購入できるため、専門業者を呼ばずに導入することも可能です。異常を早期発見できる備えを整えておくことで、被害の拡大を防げます。

3.停電時の対応を確認する

電動シャッターは電力で動作するため、停電が発生すると基本的に操作できなくなります。このとき、屋内に閉じ込められたり外出できなくなるリスクもあり、事前に緊急の際の対応方法を把握しておくことが不可欠です。製品の中には内部から手動で開けられる仕組みが備わっているものもありますが、すべての機種が対応しているわけではありません。

停電への備えとして操作マニュアルを一度確認し、必要ならメーカーや施工業者に対策を相談しておくことが安心につながります。また、緊急の際にどのような操作が必要かを家族全員で共有しておけば、突然のトラブルにも落ち着いて行動できます。災害対策を重視する場合は、手動開放機能付きのシャッターを選ぶのが賢明です。

4.賃貸住宅は許可を得る

賃貸物件に住んでいる場合、電動シャッターのような後付け設備は自由に取り付けられないケースがほとんどです。建物の外観や構造に手を加える必要があるため、物件のオーナーや管理会社からの明確な許可を得ることが第一条件となります。事前に申請しないまま工事を進めると、原状回復のトラブルや契約違反につながる可能性もあります。

設置の希望を伝える際は、シャッターの種類や施工方法、撤去可能かどうかなど詳細を説明し、書面での承認を得ると安心です。オーナーが安全性や資産価値の向上と受け止め、設置に前向きな考えを持つこともあるので、誠実に相談する姿勢が大切です。独断で工事を進めないよう注意しましょう。

5.DIYキットでの後付けは基本的にできない

電動シャッターの後付けはDIYが可能だと思われがちですが、実際にはかなり難易度の高い作業です。本体が重く、取り付けには正確な測定と壁面への加工が必要です。さらに電気配線工事も必要となり、電気工事士の資格がなければ法律上施工は認められていません。

無資格で配線作業を行うと感電や火災のリスクが高まり、法的責任を問われることもあります。市販されているDIYキットもありますが、それらはあくまで補助的な機材にすぎず、完全な設置作業は専門業者に任せるのが確実です。費用を抑えようとして結果的に失敗し、余計な出費がかかるケースもあるため、最初からプロに依頼するほうが安心です。

電動シャッターの後付けなら業者に相談!

電動シャッターは、窓やガレージに後付け可能で、防犯性や開閉の快適さが大きなメリットです。ただし、停電時の使用不可や故障リスク、設置費用の高さも考慮する必要があります。

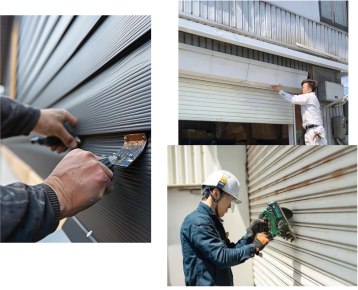

DIYは難しく、障害物センサーや火災報知器の設置も推奨されるため、プロへの依頼が安心です。シャッターメンテナンス大阪なら、メーカー品質でスピード対応、出張費・見積無料でサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

人気ランキング--300x169.jpg)